第A5版:西山

遇见诗歌

□刘敬堂

少年时因为迷上了诗歌,经常躲在图书馆里阅读刊登诗歌的杂志和报纸,如痴如醉地爱上了艾青、普希金、拜伦的诗集,还将自己喜爱的诗歌抄录在日记本上,整整抄了七八本。那时,邯郸学步,一个学期向报社投稿30多次,换来的是一封封打印的退稿函。虽然如此,仍痴心不改,因为心里有个梦:想当个诗人!

一

上学时,我的语文老师也是位诗歌的爱好者,他告诉我们:1930年,国立青岛大学招生时,国文考试有两个题目,一个是《你为什么要报考青岛大学》,另一个题目是《生活感受》。考生可任选一个题目作答。考生臧克家不但答了第一个题目,也答了第二个题目。第二个题目他是这样写的,“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看作幻光,谁便会沉入无边苦海。”全文不足30个字。主考官是国文系主任兼文学院院长闻一多,他批阅考生第二个题目时,能给60分就很不容易了,有的只给了十几分,但却给臧克家打了98分!

入学后,臧克家想从外文系转到闻一多所在的国文系。当时有不少学生要求转到国文系被拒,然而,闻一多听了臧克家这个名字后,只说了三个字,“你来吧!”于是,臧克家如愿以偿。他说:“从此以后,我就成了闻一多门下的一名诗歌学徒。”

当时国文系的讲师中,有新月派的女诗人方令孺和陈梦家,还有小说家沈从文等人。浓厚的人文氛围使臧克家的才华得到了充分释放,他陆续发表了《老马》《难民》等诗歌作品。诗集《烙印》出版时,闻一多写了序,诗人卞之琳设计了封面,闻一多、王统照等人凑了60元钱,印了400册,很快便脱销了。

从此,我记住了诗人臧克家这个名字。

二

也许是上苍的眷顾,后来我进了海军学校。在第一次站岗时,忽然风雨交加,我的前面是暴风卷着巨浪,像驱赶着一群虎狼,疯狂地冲击着海岸;我的身后,是市区的万家灯火。我忽然有了灵感,收岗后,伏在床铺上,写了一首《第一次为祖国站岗》,当天便寄给了报社,不几天就发表出来了。旁边还配上了一幅哨兵持枪站岗的木刻画。再后来,我又陆续在《解放军文艺》《海军报》等报刊上发表了数百首诗歌。

我明白了一个道理:诗歌的比喻、拟人、拟物、借代、象征、对比、夸张等表现手法固然重要,但最根本、最关键的要素是来自生活的真情实感,也就是人们常说的“诗言志”。

三

我第一次看到《诗刊》,是在1957年元旦前夕。那一天,我路过邮电局门口时,看到很多人在抢购刚刚出版的《诗刊》。我也抢到了一本,每册三角钱。《诗刊》的主编就是诗人臧克家,副主编是徐迟。毛泽东的《旧体诗词十八首》和《关于诗的一封信》(彩色影印手迹),就发表在这期创刊号上。

臧克家在《我与诗刊》一文中回忆道:“《诗刊》创刊时还在春节前夕,大街上排着长队,不是买年货而是买《诗刊》,这种盛事,成为文坛佳话。”

自《诗刊》创刊以来,收藏《诗刊》就成了我的一种爱好,若缺了某一期,便会想方设法地补上,一共收藏了一百多册,整整齐齐地码在一只箱子中,并随着我到了江南。不过,它们终于没能躲过一场“劫难”,化作一堆纸灰……自此之后,我便与诗歌分道扬镳了。

四

命运总是难以捉摸。当改革的春风漫卷神州大地时,我有幸遇见了当年《诗刊》的副主编,我敬仰已久的诗人徐迟。

我曾读过他的诗集《最强音》《共和国的诗》,还读过他的报告文学《祁连山下》《地质之光》《生命之树常青》《哥德巴赫猜想》等作品。他在梁子湖体验生活时,与群众同吃同住同劳动,彼此建立了深厚的感情。

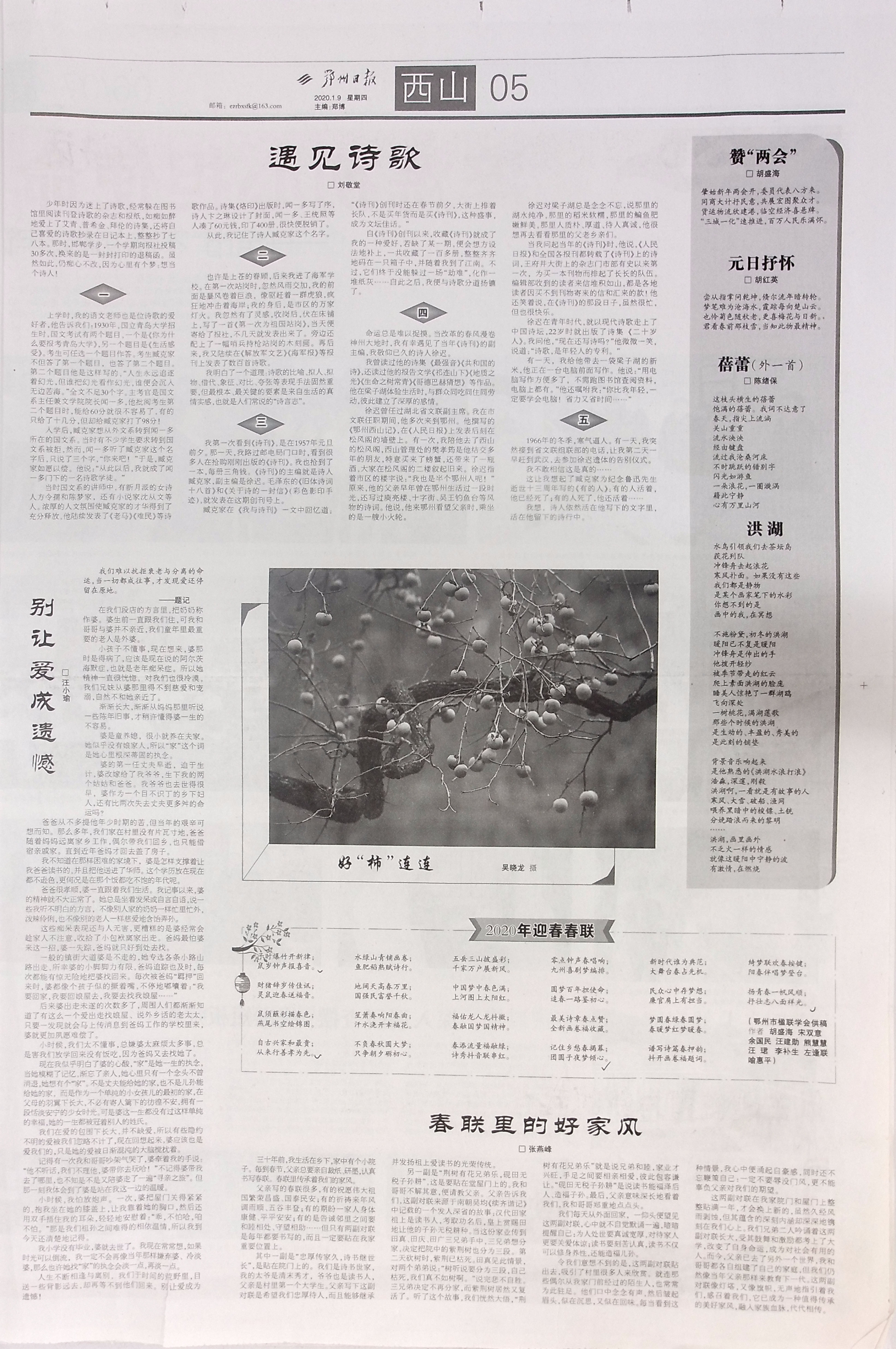

徐迟曾任过湖北省文联副主席。我在市文联任职期间,他多次来到鄂州。他撰写的《鄂州西山记》,在《人民日报》上发表后刻在松风阁的墙壁上。有一次,我陪他去了西山的松风阁,西山管理处的樊孝筠是他结交多年的朋友,特意买来了螃蟹,还带来了一瓶酒,大家在松风阁的二楼叙起旧来。徐迟指着市区的楼宇说:“我也是半个鄂州人呢!”原来,他的父亲早年曾在鄂州生活过一段时光,还写过庾亮楼、十字街、吴王钓鱼台等风物的诗词。他说,他来鄂州看望父亲时,乘坐的是一艘小火轮。

徐迟对梁子湖总是念念不忘,说那里的湖水纯净,那里的稻米软糯,那里的鳊鱼肥嫩鲜美,那里人质朴、厚道、待人真诚,他很想再去看看那里的父老乡亲们。

当我问起当年的《诗刊》时,他说,《人民日报》和全国各报刊都转载了《诗刊》上的诗词,王府井大街上的杂志门市部有史以来第一次,为买一本刊物而排起了长长的队伍。编辑部收到的读者来信堆积如山,都是各地读者因买不到刊物寄来的信和汇来的款!他还笑着说,在《诗刊》的那段日子,虽然很忙,但也很快乐。

徐迟在青年时代,就以现代诗歌走上了中国诗坛,22岁时就出版了诗集《二十岁人》。我问他,“现在还写诗吗?”他微微一笑,说道:“诗歌,是年轻人的专利。”

有一天,我给他带去一袋梁子湖的新米,他正在一台电脑前面写作。他说:“用电脑写作方便多了,不需跑图书馆查阅资料,电脑上都有。”他还嘱咐我:“你比我年轻,一定要学会电脑!省力又省时间……”

五

1966年的冬季,寒气逼人。有一天,我突然接到省文联组联部的电话,让我第二天一早赶到武汉,去参加徐迟遗体的告别仪式。

我不敢相信这是真的……

这让我想起了臧克家为纪念鲁迅先生逝世十三周年写的《有的人》:有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着……

我想,诗人依然活在他写下的文字里,活在他留下的诗行中。